一般にも良く知られているように、多雨地域のような「酸性土壌」では植物は生育が非常に悪くなる。そこで多雨地域の「酸性」を克服するために生まれたのが、焼畑農業と水稲(水田稲作)だ。

焼畑農業は森林を伐採し、それを燃やし灰にすることで、灰に含まれるカリウムやカルシウムを肥料とし、土壌をアルカリ性にし栄養を与え、作物を栽培する方法だ。ただこの中和方法は2~3年しか持たないので、数年ごとに移動する必要がある。そして5~10年後に再び戻って焼畑を行うことになる。

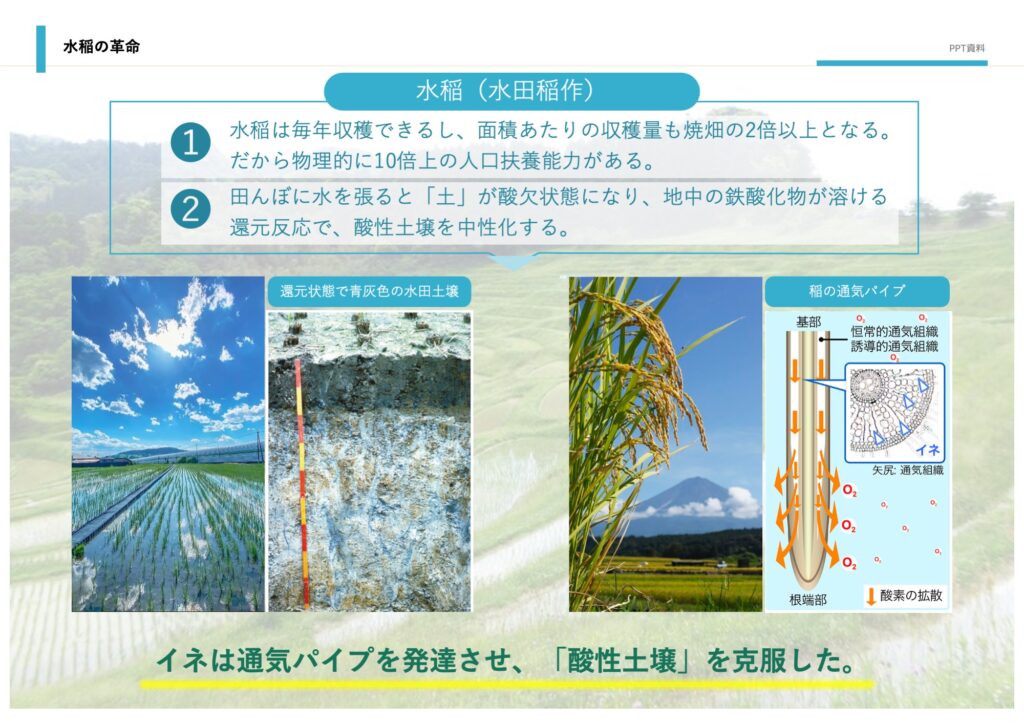

この焼畑農業は広い土地が必要で、多くの人口を支えることが出来ない。そこで生まれたのが「水稲」だ。水稲は毎年収穫できるし、面積あたりの収穫量も焼畑の2倍以上となる。だから物理的に10倍上の人口扶養能力がある。では何故水稲は「酸性」を克服できるのだろうか?

まず田んぼに水を張ると「土」が酸欠状態になり、地中の鉄酸化物が溶け還元反応を起こす。この還元反応には水素イオン(水素イオンが多い=酸性)を3つも使うので、酸性土壌を中性化する。しかし普通の植物は水の中では育たず、根腐れしてしまう。だがイネは地上から根へ空気を送るパイプを発達させており、水中でも腐ることがない。沖縄などで見られるマングローブも同じパイプを持っている。この仕組みが「酸性土壌」と「根腐れ」を克服したのだ。

一方の乾燥地域で解決しなければならないのは「水」の問題だ。これを解決するために発達したのが「灌漑」だ。最初に「灌漑」が始まったのはメソポタミア文明で、チグリス・ユーフラテス川から水を内陸に誘導する「灌漑」を行うことにより、「肥沃な三日月地帯」と呼ばれ文明が発展した。乾燥地域の「土」はアルカリ性であり、栄養も豊富なので「水」さえ解決すれば、豊かな農業を営むことができるのだ。